“Napoli che canta” di Roberto Leone Roberti

L’intreccio tra film e canzone era così stretto nel Cinema napoletano di inizio novecento che quando le pellicole ispirate ad un motivo musicale piedigrottesco andavano all’estero, viaggiavano accompagnate da un interprete che aveva il compito di cantare la canzone portante durante la proiezione del film. Il canto del cigno di questo genere di rappresentazioni è senza dubbio un curioso film del 1926 dal titolo “Napoli che canta” opera di Roberto Roberti, uno dei più interessanti autori del periodo del muto ma più noto, oggi, per essere il padre di Sergio Leone, il mitico regista conosciuto in tutto il mondo per i suoi spaghetti western (e per “C’era una volta in America“).

“Napoli che canta” per il clima sempre più ostile al regionalismo introdotto dal regime fascista, ebbe vita difficile in patria ed era andato poi disperso. Solo in anni recenti, una copia in doppia versione, in italiano (e in parte in napoletano) e inglese, destinata evidentemente al pubblico d’oltre Oceano, è stata recuperata in California e restaurata. Il film di Roberti è un vero e proprio manifesto della vecchia icona napoletana, una galleria di tratti caratteristici della città e della sua tradizione antropologica e musicale. Le immagini presuppongono il sottofondo sonoro di una serie di canzoni napoletane che le completano. Al punto che le didascalie, sopravvissute nella grafica elegante dell’epoca, sono spesso i versi delle canzoni stesse. E una buona parte delle scene non sono altro che la singola canzone “sceneggiata“.

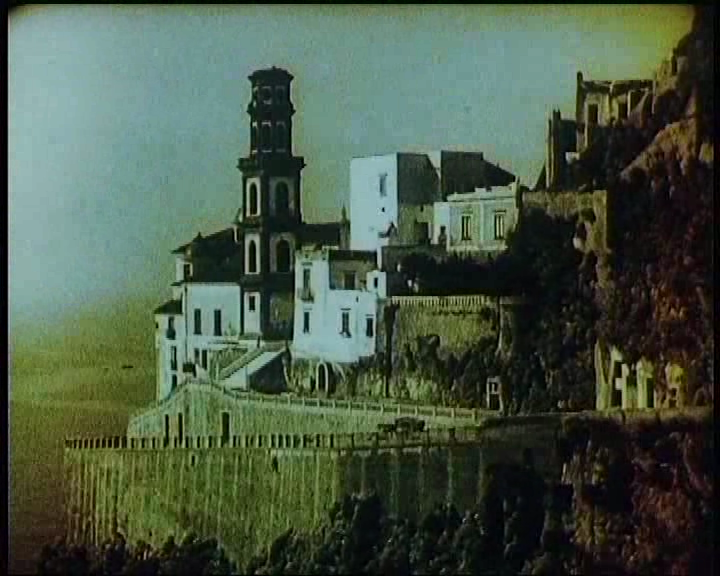

La particolarità di questo film è che non mette in scena una storia, come avveniva normalmente nella sceneggiata, ma illustra, per tutta la durata della proiezione, una scelta delle canzoni più celebri. Il resto del film è costituito di una ricchissima galleria di scorci, caratteri, personaggi e luoghi ripresi “dal vero” di quel che restava della icona napoletana. La messa in scena delle canzoni e le riprese realistiche sono miscelate e alternate secondo un criterio espressivo per creare un’atmosfera. Il risultato è una sorta di grande raffigurazione in cui ogni quadro recitato, ogni ripresa, ogni fotogramma rappresenta un’ideale tessera di mosaico che concorre a disegnare l’insieme. Non si sviluppa un racconto vero e proprio, ma il racconto è una “visione” che contiene la scelta del meglio di una protagonista assoluta: Napoli. A cominciare dai luoghi fisici della città e dei dintorni (fino alla costiera amalfitana), alle celebri vedute, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, i monumenti, le marine, il porto fino alla famosa finestrella di Marechiaro.

La realtà folclorica o antropologica, dalla tarantella ai mercati affollati, dagli infiniti mestieri degli ambulanti (venditori di taralli, di pentole, ecc..) ai chioschi sparsi per le strade, dalla serenata cantata dall’innamorato sotto la finestra della sua bella alle lampare dei pescatori nel mare del golfo, dalla tradizionale tavolata su una terrazza a mare, nella cornice di Posillipo, alla devozione degli abitanti di un vicolo davanti al crocefisso di quartiere, dalla canzone eseguita per strada da un piccolo complesso musicale alla “banda del celebre maestro Caravaglios” (come precisa scrupolosamente la didascalia) che si esibisce nella villa comunale per un pubblico borghese in abiti eleganti e pagliette. Ogni immagine, ogni situazione, ogni caratterizzazione è scandita dalla canzone corrispondente che, in maniera letterale, viene riportata nelle didascalie, almeno nell’attacco iniziale. “Che bella cosa è ‘na jurnata ‘e sole…“, “Quanno sponta la luna a Marechiaro…“.

Il resto delle scritte, con brevi commenti in italiano, tende ad accrescere l’aura poetica e nostalgica del film. Abbondano frasi e termini del tipo: “pausa dell’anima”, “fascino”, “soavi rimpianti”, “amore eterno”. Bisogna tener presente che questo “racconto” era accompagnato e sostenuto dalla eccezionale capacità evocativa delle canzoni, cantate da un interprete dal vivo e c’è da supporre che il pubblico si unisse al canto in sala durante la proiezione. Il coinvolgimento degli spettatori, attraverso la combinazione di immagini, musica e canto, era maggiore durante la proiezione che si aveva all’estero presso le comunità di emigranti separate da tempo dal luogo d’origine. Del resto, non mancavano almeno due caratteristiche dall’effetto irresistibile: quello del canto della donna sotto una prigione e indirizzato all’innamorato dietro le sbarre (introdotto dalla canzone “Sotto ‘e cancelle“); e quello, immancabile, dell’emigrante che si imbarca per l’America (“Partono i bastimenti pe’ terre assai luntane“).

Nel film di Roberti vi è anche la descrizione, così simile a tante altre opere che riprendevano questo aspetto, dell’allontanamento progressivo dalla città, con un montaggio alternato, in cui si vedeva la nave prendere il largo mentre i luoghi canonici ( la collina del Vomero, San Martino, la costa di Posillipo) venivano accarezzati dallo sguardo, velato di lacrime, dell’emigrante mentre la città si spegne in lontananza. La scena della partenza viene sapientemente messa alla fine della lunga galleria di situazioni patetiche. Le lacrime sullo schermo sgorgavano a fiumi e, c’è da esserne certi, lo stesso avveniva in sala durante la proiezione. Lacrime e nostalgia grondavano questi film e l’opera di Roberti non faceva eccezione, anzi raccoglieva il massimo degli stereotipi del Cinema sull’emigrazione.

“Napoli che canta” è costituito per lo più da sequenze riprese dal vero, come avveniva per i normali documentari. Un apparente paradosso che, con la complicità della musica, si serviva ampiamente di immagini realistiche per produrre una sorta di psicodramma collettivo in cui si toccavano le corde della nostalgia e del rimpianto dando sfogo ai sentimenti degli spettatori. Magia del Cinema, e della musica napoletana, capaci di mettere in scena una visione unica nel suo genere. “Fine della Visione” è infatti il testo letterale dell’ultima didascalia. A riprova, ancora una volta, del potenziale inesauribile racchiuso nell’icona napoletana.

Il 2 aprile del 2004 esce l’album Napoli che canta di Giuni Russo, che comprende la suite musicale realizzata per l’omonimo film muto girato nel 1926 da Roberto Leone Roberti; la relativa pellicola era stata ritrovata negli Stati Uniti dopo molti anni in cui sembrava se ne fossero perse le tracce, anche a causa dell’ostracismo del regime fascista, che non vedeva di buon occhio uno dei temi trattati, cioè quello dell’emigrazione. Tra i tanti classici napoletani inclusi nella suite musicale, compare l’inedita A cchiù bella, una poesia di Totò musicata dalla stessa Giuni con Maria Antonietta Sisini.